2023年03月18日

史跡:旧東海道(3)出世街道

街道で、「旧東海道」別名「大名街道や出世街道」と呼ばれ..実際歩くと、なかなか厳しい山道で息が上がりっぱなし(^^;

小田原攻めに向かう「秀吉軍」の為に 蔦の細道に替えて新たに整備されたとの事!こんな急峻な峠道を数万もの軍勢が

東へ向かったと..武将や武士や騎馬もお姫様や腰元達の絢爛豪華な行列が、蹄の音を響かせて..峠越えして行ったと!

この街道は広さもあり..良く整備されていてなるほど~と感心した!別の一隊は「蔦の細道」を越えたと云うが?やや疑問

この記事も、小生が初めて出会った Fc2のブログ 《TAKAの撮り撮り日紀》の《旧東海道(3)秀吉の》.. の転載です(^^

※注意 :なにぶん古い撮影なので.. 現在の状態とは若干違う部分があるやもしれませんが、ご容赦くださいませ(^^)

まずはハイライト.. 下のスライドで 画像だけ.. 駆け足でご覧下さい! クリックで、散策紀の元記事へジャンプ出来ます!

<<画像クリックで オリジナル記事【撮り撮り日紀】(自己転載です)へジャンプして .. ご覧頂けます>>

散策路は前回訪ねた「蔦の細道公園」から分岐 「旧東海道」登り口です 旧東海道とパネルが 宇津ノ谷峠頂上付近

峠を越えて宇津ノ谷集落へ降りる 有名な御羽織屋さん 秀吉公から陣羽織を拝領したと 宇津ノ谷集落周辺のマップ

散策前に白状?しますが、そもそも「東海道」と言う名前は家康が幕府として整備、四代将軍家綱の時代に基幹街道に

定められた5街道の1つ、よってここまでに記した「旧東海道」は、時代的にもっと前なので、正確には「東海道」ではなく

前身 ではあるが、当時は単に〇〇街道なのです、便宜上「旧東海道」と記しましたが、時代誤認!と仰らずにご勘弁を

なので、ここでの「旧東海道」とは、別名「出世街道」として知られる宇津ノ谷峠越の街道のこと、前回の「蔦の細道」より

少し北側を巡っていて 後に正真正銘の東海道となるルートです、現在の国道1号線、宇津ノ谷トンネルの上を通る位置

にあります。

プでははっきりとしませんが、上の方で宇津ノ谷トンネルの上を横切って「出世街道」とあるのが今回の「旧東海道」です、

また中央付近に街道を挟んで宇津ノ谷集落の一軒一軒の屋号がかかれています、少々見え難い、見えない?のは残念

ですが・・・ 位置はGoogleさんの地図でこちらです、縮尺を変えて確認して下さい。

<<画像をクリックすると大きいサイズで見られます>>

天正18年(1590)天下統一目前の豊臣秀吉は小田原城、北条氏征伐に下ったが、この時ここ宇津ノ谷集落に残した逸

話によれば・・・

三万余の秀吉軍は南側の「蔦の細道」と、この為に事前に拡幅整備した北の道のニ手に分かれて宇津ノ谷峠を越えたと

いいます、秀吉本隊は絢爛豪華な行列を仕立てて北側の道(今回の出世街道)を進んだそうです、

これ以降、東海道はこれまでの「蔦の細道」ルートから北の道として整備された新しいルートへ移っていった、「蔦の細道」

はしだいに忘れられ荒れ果ててついには跡形も無くその位置すら分らなくなってしまい、いつの間にか消え去ったという、

道は人が歩かなくなった時、消え去るのみという・・・

くしくも昭和35年(1960)丸子の長田西小学校の先生、春田鉄雄氏率いる子供達やPTA、町内会の人達の「古道探し」

で発見!再現されるまで・・・ 370年余に及ぶ長い長い眠りについていたという・・・

それまでの「蔦の細道」を歴史の彼方へ追いやって270年間も続いた天下第一のこの「出世街道」こそ、この地区で3番

目に古い!紛れも無い「旧東海道」なのです・・・ 当時の絢爛豪華な大名行列やさまざまないでたちの旅人の姿を想像

するだけで、今時、汗して峠を越える価値がありますよね!

そして、ここがその旧東海道への登り口です、当然舗装はありませんが、小石を押し固めた巾2mあまりの案外広い道

です、坂下集落から蔦の細道の入り口に向かう途中で左手へ分岐し、右手すぐ下には大きな駐車場があります、蔦の

細道の入り口よりずっと手前、国1下り線の「坂下」バス停寄りです、今回はここに駐車して登りました。

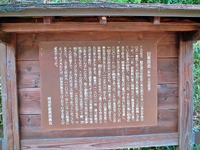

左の掲示板には、こんな事が書いてあります、天下統一直前の豊臣秀吉に始まり参勤交代の多くの大名行列の往来が

あったことから「出世街道」や「大名街道」呼ばれるようになったとか、それにしても地域や地名の時期が表示板毎にバラ

バラなのはなんなんでしょう?それだけ諸説があったということかな?ちなみに筆者は志太郡(しだごおり)の住民です!

ごろた石や露出した木の根っこだらけの「蔦の細道」と違って広々として道らしいです、これなら大名行列も通れますね、

お姫様や腰元達が静々と登るさま、、想像するだけでも楽しいですね、とても雰囲気がいいです、あれ?殿様や旗本達、

男性陣は?それもいいけど、やっぱりね・・・

実はここまでは地下を通る宇津ノ谷トンネルの換気設備の為に整備された作業道と兼用なのですが、、ここからが古来

の街道のようです、しっかりと標識が立てられています、

ここが宇津ノ谷峠の頂上ですが、、なんの変哲も無い山道、標高は170mだそうです、今は何も無いですが、その昔諸大

名を初め様々な旅人達も足を止めて一息いれたのかなー・・・ 峠の茶屋があったかも・・・ そういえば「蔦の細道」にも同

じ名前の峠があるのはなぜ? あちらの方が視界が開けて見晴らしは良かったなー!

峠を越えると、案外大きな地蔵堂の跡があります、なにかと危険が付きまとう旅人の安全を見守ってくれる大事なポイント

だったのでしょうか、崩れた右手石垣の土中から大量の古銭が見つかったとか、宇津ノ谷集落の長老が話してくれました

いわれはこの表示板に・・・ 画像をクリックして大きな画像で読んでください、しかしなんだかピント外れの説明ですね?

延命地蔵尊や十団子のいわれが知りたいのにね?

脇に朽ちかけて転がっていた表示板に、こんな事が記されていました、、それにしてもこの後に明治のトンネルが作られ、

明治の東海道にとって替わられるまで、270年間とは途方もない長きにわたって行きかった人々は・・・ それこそタイム

スリップしてみたい!のは・・・ 私だけ?

急に視界が開けると・・・ 見えました!宇津ノ谷の集落です、こじんまりとひっそりとしてしていかにも街道の集落って雰

囲気でしょう? 右手に縦に見えるのが街道で、両側に昔ながらの屋号を掲げた家々が並びます、左手には十団子(とお

だんご)で有名な慶龍寺が見えます、さあ集落へ降りてみましょう・・・

この坂を下りると集落の中央、家並みは昔の街道のたたずまいが色濃く残っていてまさに東海道です、なお画像は下りた

坂を振り返る向きです、

向うをみると街道を挟んで両側に家並みが続きます、あれ?何処かで見た様な、小江戸?は川越・・いやあそこは街道で

も江戸の街中だから雰囲気が違う、そうだ薩垂峠!(さった峠)の向うの由比の倉沢集落に似ている!

振り返って後ろ側を見ると、なんだか戦国の世へ、いや江戸の昔へタイムスリップしたみたいです・・・お公家さんが歩いて

くる?? いやこっちの頭がトリップしたか?

宇津ノ谷の集落でもっとも有名な家が、こちらです、御羽織屋(おはおりや)と言う屋号のお宅でもちろん今も現役です!

「御羽織屋」(石川さん)の玄関先へ回ってみると、この家に伝わるは「豊臣秀吉から拝領した」という「陣羽織」がたいそう

有名なのです、

その御羽織屋(おはおりや)のお話 :1590年、秀吉が小田原の北条氏征伐(せいばつ)のため東海道を下って宇津ノ谷

を通りかかった時、石川家の軒下にあった沓(わらじ)に目をとめ、使い古した自分の馬の沓と取り替えようとしました、とこ

ろが主の石川忠左衛門は3脚分しか差し出しません、なぜか?秀吉が問いただすと「差し出した3脚は道中の安全を願う

もの、残り1脚はここに置き、戦いの勝利を願うものです」と答えたという、忠左衛門は、その後半年間、毎日地蔵様に

馬の沓を1脚づつささげて秀吉の勝利を願っていたそうです。

その後に見事に北条氏を討ち破り、再び石川家に立ち寄った秀吉は、その話を聞き、自分の陣羽織をほうびとして授けた

といいます。

裏手に回って座敷に上げてもらい陣羽織はもちろん、その後に陣羽織を見に立ち寄った家康公から拝領したという、お茶

碗など、、他の各界の著名人から拝領した品々など見せてもらえます、なんと石川家のおばあちゃんが詳しく説明してくれ

ます、もちろん!説明料200円をお納めしないとね、おばあちゃん!ちゃっかりしてる・・・

これがその陣羽織の実物です :ありゃ失敗だ!(涙)写りがおかしい?、これもご愛嬌とお許しを・・ 要リベンジという事か

な? ・・それにしてもよくぞここまで、大事に受け継いできたものだと関心しました。

以来、丸子宇津ノ谷集落や岡部町の坂下界隈で旧東海道を「出世街道」や「大名街道」!と呼ぶのは、この逸話が発端

のようですね・・・

ということで、今回の散策の終わりに、宇津ノ谷名物の十団子(とうだんご)で有名な慶龍寺さん(ここの鎮守「延命地蔵

尊」は当初、峠の地蔵堂に祀られていたそうです)に参拝して、いつもの様に住職さんから諸々お話を仕入れて、閉めよう

かなと思いきや、ありゃ?・・・

ここに十団子(とうだんご)のお話が記されています、あれあれ?なんと伊勢物語で有名な平安の歌人・貴公子!あの在

原業平が、地蔵菩薩に祈願されたとある?この時代の方ってずいぶん多才なんですねー、、いずれにせよ世相が不安定

な時代にこそ、有りそうな興味あるお話ですね、、

実はうっかり十団子の写真を撮り忘れたのですが、直径5mm位の小さなお団子10粒をお数珠の様に紐に付けた形をし

ています、さらにこれを9束ほどまとめたお姿です、軒先にぶら下げて魔除のお守りにするそうです、もちろん食べられま

す! 検索サイトで「十団子」とやると、そのお姿やいわれがが分ります・・・

なおこれは某、有名デパートに有ったとのお話も聞きましたが、現物は似ても似つかぬ まがい物だったとか・・ ご注意を、

先のお羽織屋さんでもGETできます・・

今回も遠い昔に思いをはせて、ひと時の至福の時間?(大げさな)を過ごせました、いやー! 静岡っていいとこですねー

って? 今頃になって見直したり・・何言ってんだ、、

歌川広重の東海道五十三次絵ある「岡部」(宇津ノ谷峠)の絵は実際は峠の西側にあたり、逆に「鞠子」は東側のとろろ

やさん! 残念ながらどちらにもこの「宇津ノ谷集落」は登場しません、が、だからこそひなびた味わいが残る街道の家並

なのかもしれませんね、ずーっと残して欲しい歴史の一片?ですね・・・

実はこの後に、カンテラのある 「明治のトンネル」 をくぐって「明治の東海道」!を散策しながら帰途に着きました(^^♪

次回はこの辺り.. 明治のトンネル等「旧東海道 :第四回目」で、「明治の東海道」(と呼ぶにはちょっと無理があるかな?)

を歩いて!レポート.. 紹介する予定です(^^ゞ

Posted by あんせるめ at 07:00│Comments(0)

│史跡散策